新書推薦: 《

国学与汉学——近代中外学界交往录

》 售價:HK$

102.4

《

数学的历程:从泰勒斯到博弈论

》 售價:HK$

74.8

《

群体智能机器人:原理、建模与应用 [德] 海科·哈曼

》 售價:HK$

102.4

《

图表的力量:信息高效传达之术

》 售價:HK$

124.2

《

开拓人生

》 售價:HK$

78.2

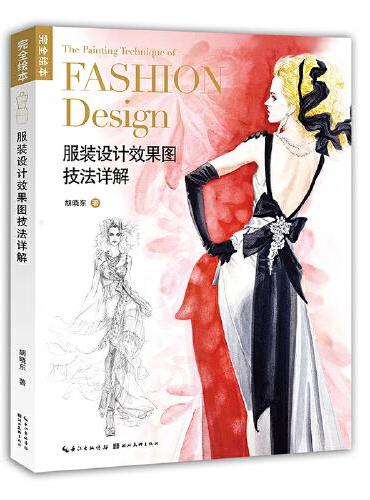

《

服装设计效果图技法详解

》 售價:HK$

89.7

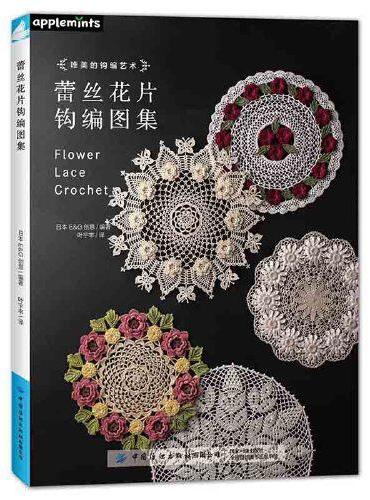

《

蕾丝花片钩编图集

》 售價:HK$

68.8

《

ESG全球行动

》 售價:HK$

90.9

內容簡介:

本书既包含作者长期负责WTO诉讼和中外知识产权合作的研究结晶,也有作者法学教育思维与方法的凝练。除了收录作者对WTO内容机制与实践的研究成果,亦有作者在WTO实践和国际知识产权交往等方面的实务经验,讨论式教学法的研究探讨以及其对人生、文学、哲学等问题的人文思考。

關於作者:

杨国华,清华大学法学院教授,开设“WTO中国案例研究”(本科生)、“中美经贸关系中的法律问题”(研究生)和“中国经济与法律制度:WTO中国案例的视角”(留学生,全英文)等课程。开设全校公选人文素质教育课“清华学”。

目錄

WTO文选

內容試閱

清华大学法学教育最早可以追溯到20世纪初庚子赔款的放洋生(1909—1925),他们当中有一部分当年远渡重洋学习法律,是最早一批到美国读法律的中国人,他们毕业后带着西方法治文明,回到多灾多难的故土报效祖国。1928年清华学校改制为大学,法学院是最早设立的四大学院之一。新中国成立后,1952年全国大学院系调整,清华大学被改造为工科学府,文科专业并入其他高校。几十年里,人们对清华工科院校的形象已经固化,似乎忘记了清华本来就是综合大学,今天教育部仍然把清华划归“理工”类院校。

![群体智能机器人:原理、建模与应用 [德] 海科·哈曼](http://103.6.6.66/upload/mall/productImages/24/20/9787111749820.jpg)